南空知消防組合由仁支署

お知らせ

違反対象物の公表制度

「違反対象物の公表制度」とは、建物を利用しようとする方が、自ら利用する建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるよう、消防署等が把握した重大な消防法令違反を公表する制度です。

NET119緊急通報システム運用開始について

NET119緊急通報システムとは、スマートフォン等のインターネット端末を利用し、消防機関に通報ができるサービスです。

聴覚や言語機能の障がいによって音声での会話が困難な方が、いつでも、どこからでも通報場所の消防本部へ、音声によらない通報をすることができます。

利用対象者

聴覚や発話の障がいなどにより音声通話が困難な方で、南空知消防組合管内(栗山町・由仁町・長沼町・南幌町)に在住または在勤もしくは在学の方が対象となります。

※利用を希望される方は、「南空知消防組合NET119緊急通報システム利用規約」をご確認・ご了承のうえ、登録申請が必要となります。

申請に際して、原則本人が最寄りの消防署に登録する携帯電話または、スマートフォンを持参し、南空知消防組合管内に居住または勤務、もしくは通学していることを証明できるものをご持参のうえ、NET119登録申請書兼承諾書に必要事項を記入し、ご提出ください。

なお、本人がお越しできない場合は、委任状を添えて代理人の方による申請が可能です。

費用については、利用する際に発生する携帯電話またはスマートフォンの通信料をご負担いただきますが、その他の費用は一切かかりません。くわしくは、お近くの消防署または下記までお問い合わせください。

| 問い合わせ先 | 南空知消防組合由仁支署 電話:0123-83-2388 FAX:0123-83-2129 |

|---|

◎NET119説明動画サイト:

www.youtube.com/playlist?list=PLD78C4Y4xMTfqC411fB4w_GKJDQXW58d8

南空知消防組合障害者活躍推進計画について

救急隊の仕事って!

119番通報を受けて救急車が出動してから、傷病者を医療機関へ搬送するまでの活動を紹介します。

| ①ケガや病気、事故が発生 | |

|---|---|

| ②119番通報 | ・落ち着いて通報してください。 ・状況により口頭で救命処置をお願いする場合があります。 |

| ③救急車出動 | ・道路状況を考慮し、最適な順路で急行します。 |

| ④現場到着 | ・傷病者や家族、関係者に話を聞きます。 ・事故内容、周囲の状況、事故全体を把握し、必要に応じ、救急車の増援、ドクターヘリを要請します。 |

| ⑤傷病者の観察 | ・意識、呼吸数、脈拍数、血圧、体温の測定。 ・触診による骨折部位・腫れの程度や神経症状の確認。 ・聴診器による呼吸器系、心電計による心臓の状態の確認。 ※ 「観察」とは体の状態の把握 と確認を行うことです。受け入れ医療機関に傷病者の状態を伝えるうえで最も重要な業務です。 |

| ⑥応急処置の実施 | ・救命のための必要な処置を最優先で実施します。 ・症状悪化防止や痛みを軽減するための処置を実施します。 |

| ⑦医療機関の選定 | ・傷病者や家族が希望するかかりつけ医療機関がある場合は考慮して選定しますが、病室のベッドの空きがない場合や、医師の不在など受け入れができない場合があります。 ・症状がかかりつけ医療機関の診療科と一致していないときは、症状を説明し搬送先を考え直してもらいます。 ・希望がない場合は、当番の医療機関の中から症状に適応した直近の医療機関を選定します。 |

| ⑧医療機関へ連絡 | ・受け入れの確認のため医療機関に連絡します。 ・家族により手配されている場合も、救急隊が観察した傷病者の状態や到着予定時間を連絡します。 ・医療機関側から受け入れを断られることがあり、受け入れ可能な医療機関が決定するまで時間がかかる場合があります。 |

| ⑨現場出発 | ・車内で継続的に必要な処置や観察を行い搬送します。 ・傷病者の容態が急変した場合は、医療機関へ適時連絡を行います。 |

| ⑩医療機関到着 | ・医師や看護師に発症からの経緯や観察結果、実施した応急処置を伝達し引き継ぎます。 |

救急隊は一分、一秒でも早く現場に到着し、適切な観察、処置後、病院へ搬送するという重要な役目を担っています。みなさんの落ち着いた行動が命を守ることにつながります。救急隊も尊い命を守るため、日々、勉強しています。この機会に救急活動について考えてみてください。

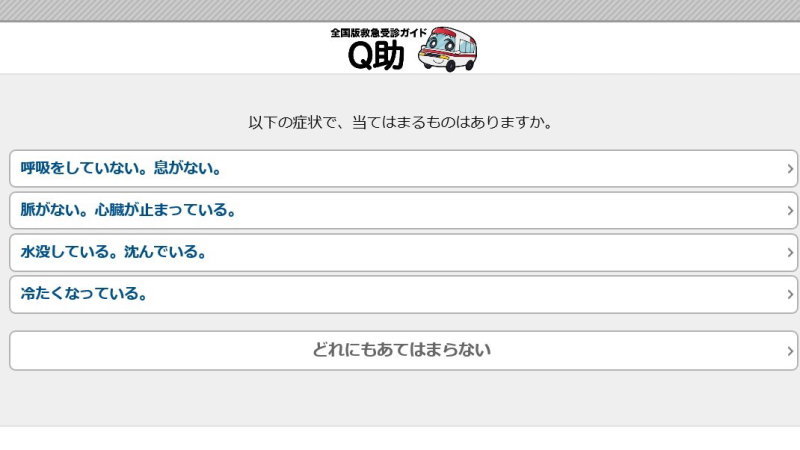

症状の緊急度を素早く判定!救急車を呼ぶ目安に!全国版救急受診アプリ「Q助」

「Q助」は、急な病気やけがをした時に、該当する症状を画面上で選択していくと、緊急度に応じた必要な対応(「いますぐ救急車を呼びましょう」「できるだけ早めに医療機関を受診しましょう」「緊急ではありませんが医療機関を受診しましょう」「引き続き、注意して様子をみてください」)が、緊急性をイメージした色とともに表示されます。また、119番通報や医療機関の検索、受診手段の検索を行うこともでき、救急車を呼ぶ目安になるアプリですので、ダウンロードしてご活用下さい。

スマートフォン版は消防庁のホームページや「App Store」、「Google play」で「Q助」で検索の上、ダウンロードが可能です。

またはQRコードを読み込むことでもダウンロードが可能です。

※アプリはios8.0以上のiPhone端末、Android os 4.4以上のスマートフォン、タブレット端末で利用可能です。